资料图。

资料图。 在减肥这个话题上,总有这么一类人,让我们羡慕嫉妒恨,那就是很能吃,但却又吃不胖的人。我们的身边总有这样的男男女女,他们干巴瘦,吃起东西来,那叫一个能字,当我们一起聚餐吃东西,吃到撑得不行时,他们居然说自己刚刚进入状态,我们稍微多吃一点,体重就蹭蹭蹭往上跑,而这类人怎么吃,都吃不胖,永远那么瘦,真把人给气死。这样的人虽然不多,但似乎也不在少数,他们的身体里隐藏着怎样的奥秘能让他们吃不胖呢?今天我们就来好好分析分析这件事儿。

一、为什么有些人很能吃,却吃不胖呢?

这个世界上真有很能吃,却吃不胖的人吗?你会说自己身边这样的人比比皆是,但这个话题要变成一个科学话题,往往就会变得难以研究和相当复杂,所以许多运动科学家和营养学家,也没有办法对于这个减肥领域堪称“哥德巴赫猜想”的问题给出很好的解释,根据目前已知的科学认知,我们大体可以推测狂能吃,却吃不胖可能跟以下因素有关。

01

狂吃不胖是因为基础代谢较快吗?

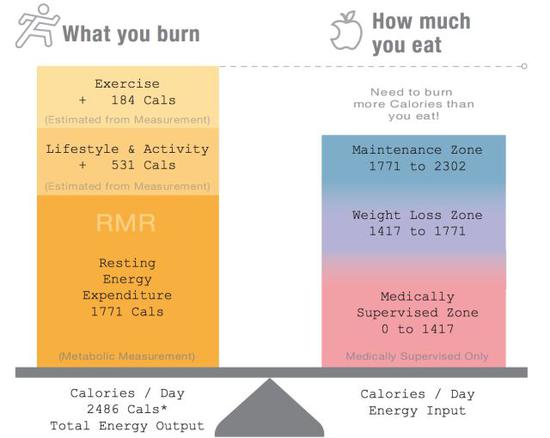

基础代谢(basal metabolism)是指人体维持生命活动所需要的最低能量需要,也即维持心跳、血压、呼吸、体温、内脏和大脑活动等等所需的最少能量消耗。基础代谢与身高、体重以及人体自身特质有关,一般身高越高、体重越大,基础代谢越高。一个普通人一天基础代谢所产生的能量消耗大约为1200-1600大卡之间,大约占到人一天正常总能耗的一半以上,可见基础代谢旺盛的人即便不运动,每天的能耗也比一般人多,当然也就不容易因为摄入过多热量而转变为脂肪储存起来。

那么基础代谢高出多少才能称之为高呢?基础代谢率的实际数值与正常的平均值相差10~15%之内都属于正常。超过正常值20%时,就算病理状态,最常见的就是甲状腺功能亢进,这类人基础代谢率比正常标准高出25-80%。所以,基础代谢高有可能是有些人狂能吃却长不胖的原因所在,但如果真的基础代谢明显偏高,却也有可能是疾病的表现,比如甲亢的人,这类人除了长不胖以外,往往还有甲状腺肿大、眼凸、皮肤潮热等表现,所以基础代谢并非越高越好。

建议狂吃不胖的人有条件到医院检测一下甲状腺功能以及基础代谢,基础代谢的测定方法是人体在空腹、清醒、安静的状态下,通过专用仪器测定呼吸而得到。

02

线粒体变异

什么是线粒体,线粒体位于细胞内,是一种细胞器,线粒体又被称为是能量工厂,也就是说通过线粒体,人体将糖和脂肪最终转变为热量消耗掉,人体有数以亿计的线粒体。因此,线粒体产生热量的能力决定了人体的耗能水平。

有研究表明,有些人线粒体发生了基因变异,这样的人燃烧热量的能力很强,但利用热量的效率却很低。可以打这样一个比喻,同样排量的汽车,一辆车加满油可以跑400公里,而另一辆车加满油只能跑300公里,线粒体变异的人就可能属于后者,这样的人尽管产生热量的能力比较强,但却被白白浪费了,也即热量利用率比较低。为什么有些人线粒体会发生变异,可能就跟遗传有关了。

03

肠道菌群不同于常人

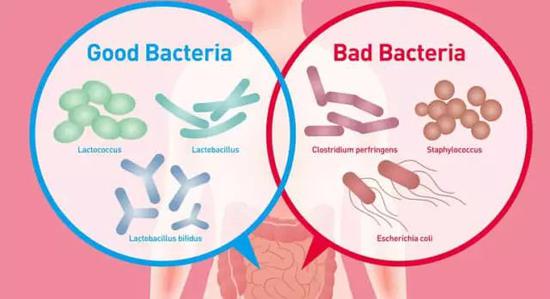

肥胖与肠道菌群的关系,可以说是近几年减肥领域最为热门的话题。在我们体内,住着数以万亿计的微生物,95%的微生物在我们的胃肠道中,构成了肠道微生物环境,其中包含有100万亿数量级微生物,涉及1000个菌种,重达1.5公斤。在几千年的进化中,这些微生物与人体彼此间协同进化形成了互惠互利的生物共同体。肠道中许多细菌对人体是有益的,它们提供人体许多营养物质消化吸收的酶类,促进食物热量的吸收,合成一定的维生素,对人体的免疫功能也起着重要作用。

早在2013年,来自法国农业科学研究院、丹麦哥本哈根大学、深圳华大基因研究院等单位的科研人员通过对169位肥胖和123位非肥胖的丹麦人的肠道菌群进行研究,首次发现肥胖和不肥胖人群的肠道菌群的种类和数量均存在显著差异。科学家们根据个体肠道微生物基因的数量,即肠道微生物的丰富程度,可将人群分为两组:微生物高丰富度的群体和微生物低丰富度的群体。结果发现,胖纸们多数属于微生物低丰富度的群体。

不仅对外国人的研究显示肥胖人群肠道菌群与体重正常的人存在显著差异,针对中国人的研究显示了同样的结果。这项研究来自上海交大医学院附属瑞金医院团队,科学家们首次揭示中国人肥胖的肠道菌群组成。 研究人员选取了15-30岁、BMI>30kg/㎡的肥胖人群和BMI正常的人群做对照,通过分析他们粪便中的肠道菌群构成情况,发现:肥胖组的肠道菌群无论是基因数量和丰富度都低于正常体重人群。

科学家还发现,胖小鼠和瘦小鼠吃一样多的东西,胖小鼠从食物里榨取的热量高。这就是人们常常抱怨的:“为什么别人吃那么多不胖,我吃一点就胖”。科学家为了弄明白为什么胖小鼠从有限食物里榨取的热量高,就先弄来一些无菌鼠,这些鼠从出生就被剥夺了体内的菌群。然后分两组,分别把胖小鼠和瘦小鼠的肠道菌群接种到这些无菌鼠体内。结果,接种了胖小鼠体内菌群的无菌鼠就成了胖小鼠;接种瘦小鼠的无菌鼠就出落成一只苗条的瘦小鼠。显然是肠道菌群在使坏。

所以,肠道菌群的不同,很有可能也是导致有些人一吃就胖,有些人怎么吃也不胖的重要原因。我们常常说狂吃不胖的人消化吸收差,所以食物利用率低,但什么叫消化吸收差呢?瘦子也没有比胖子更容易腹泻啊,现在看起来,我们所说的狂吃不胖的人消化吸收不好,其根本原因可能是他们肠道菌群不同,导致热量吸收率的不同。

04

家族遗传

龙生龙凤生凤,老鼠的儿子会打洞,这句谚语说的就是先天遗传的作用。我们发现如果父母比较瘦,那么后代瘦的可能性也较大,父母比较胖,那么后代长胖的几率也很大,遗传特质在一个人能不能长胖中可能发挥十分重要的作用,而其具体机制可能也相当复杂。

二、并不存在真正狂吃不胖的人,很有可能是我们的错觉

我们观察一个人能吃却不长胖,主要是来源于偶尔一顿饭的观察,但是却缺乏长期观察,事实上,人不可能天天吃自助餐,也没有人天天暴饮暴食,不能仅仅凭一顿饭吃得多少和他的体型就说他狂能吃长不胖。我们还要留意这样的人平时饮食习惯怎么样?进餐速度快还是慢?睡眠如何?是否运动?等等。如果真的做这样的一个试验,把人关起来,每天什么事都不干,就是睡了吃,吃了睡,小慧在想,估计没有人是不长胖的。

所以,能吃不胖更多是主观臆断,而非长期的生活观察。如果真有狂吃不胖的人,那么很有可能是得病了,比如甲状腺功能异常、肠道功能异常,所以任何生理上的异常都不能轻易简单认为是特异现象,而是要注意排查背后的可能原因,特别是诊断是否患有疾病。

三、狂吃不胖的人从进化论角度无法解释,人类进化史上这样的人应该早就被淘汰了

我们的祖先面对的是一个异常凶险的世界,他们生存不易,他们过着饥一顿饱一顿的生活,为了活下去,人类在进化过程中逐步形成了有效将热量转变为脂肪的能力,目的是应付一段时间捕捉不到食物所带来的饥饿,这样的储备脂肪的能力对于远古祖先生存是十分重要的。所以那些狂吃不胖的人的祖先理论上说是应该早就被淘汰的,因为他们无法储存脂肪,这意味着他们更难适应艰难的远古生活。

但是到了如今,我们已经不缺乏食物,同时也不需要拼命付出体力才能获得食物,这样就使得多吃少动成为人们的生活方式,加上进化所形成的脂肪储备能力,所以肥胖就出现了。因此,肥胖既是生活方式疾病,也是人类进化的遗产,只不过这个遗产我们不太想要罢了。

不过,正所谓遗传是相对地,变异是绝对的,仍然可能有些人保留了不发胖基因,并且这些人幸运地存活下来,他们很有可能就是狂吃不胖人的共同祖先。当然,这是缺乏足够科学证据支持的推测。

四、总结

狂吃不长胖的人我们特别羡慕,但他们真的是长期胡吃海塞而不发胖吗?可能未必!也就是说这个世上并不存在这样的人!如果真有,很有可能并不是正常的生理现象,而是一种病理状态。当然,有些人因为基础代谢、线粒体变异、肠道菌群等原因,不那么容易长胖,对于这样的人加强研究,也许有助于我们揭开减肥之谜。

狂吃不胖的人毕竟是少数,对于大多数人而言,胡吃海塞100%长胖,没有例外,而要减肥,特别是健康的减肥,你就要好好地、科学地运动有没有最佳减肥运动呢?

什么样的运动才是最佳的减肥运动?

是有氧运动,比如快走跑步,还是力量训练,俗称“撸铁”,亦或是十分流行的高强度间歇训练呢?

6月2日20:00,知乎LIVE直播,南京体育学院运动健康科学系戴剑松副教授将通过科学分析不同运动方式的减肥原理,告诉你运动减肥的真正道理,帮助你根据个人情况选择适合自己的减肥运动方式。

1、运动减肥的好处与不足;

2、健走减肥该怎么走;

3、跑步减肥的效率高吗;

4、力量训练减肥是因为力量训练提高了基础代谢吗;

5、高强度间歇运动是最佳的减肥运动吗;

6、如何根据个人情况选择适合自己的减肥运动方式。

(慧跑)